三伏天如何养生

从中医角度看,三伏天养生需顺应“天人相应”的原则,重点在于防暑、祛湿、护阳、养心。

一、起居调养:避暑护阳,顺应自然

1. “夜卧早起,无厌于日” 出处:《黄帝内经·素问·四气调神大论》

建议:夏季昼长夜短,可稍晚睡(不超23点)、早起(6点前),中午小憩(30分钟)以养心气。避免因炎热完全闭户不出,需适度接触阳光(避开正午),助阳气升发。

2. 忌贪凉直吹 出处:《理虚元鉴·知防》:“避暑深居阴凉,反致寒邪入内。”

建议:空调温度≥26℃,不对头颈、腹部直吹;不洗冷水澡,以免腠理闭合,暑湿内闭。

二、饮食调养:清暑化湿,顾护脾胃

1. 清淡饮食,少肥甘厚味 出处:《饮膳正要》:“夏气热,宜食菽(豆类)以寒之,不可热也。”

建议:多食冬瓜、黄瓜、绿豆、薏米、赤小豆、荷叶等清热利湿之品;少食油腻、辛辣、甜食,防助湿热。

2. 温饮忌冰,护脾阳 出处:《脾胃论》:“脾胃喜温而恶寒。”

建议:饮温茶(如藿香茶、荷叶茶),常温水果适量;忌大量冰饮、寒凉瓜果(如冰西瓜),免伤脾阳致腹泻。

3. 适当食辛,助阳散湿 出处:《养生类纂》:“夏食辛以养肺气。”

建议:少量生姜、紫苏、花椒等温性调料,可散寒湿(如“冬吃萝卜夏吃姜”)。

三、穴位保健:健脾祛湿,调和气血

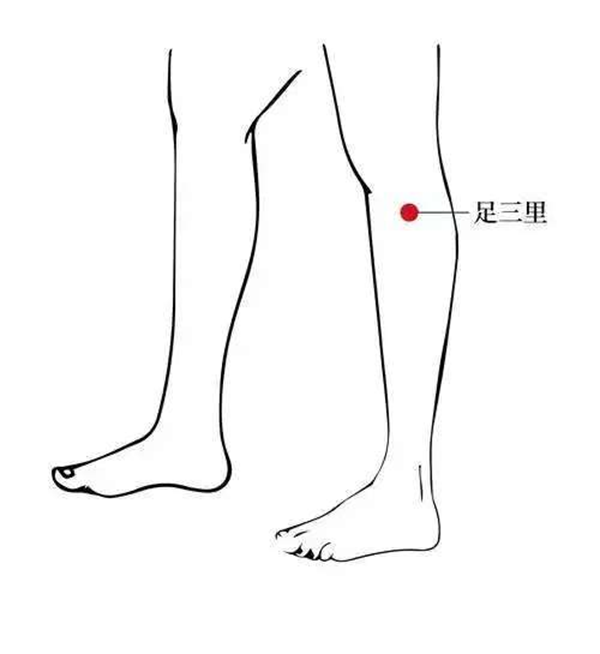

1. 按揉足三里(健脾化湿) 出处:《针灸大成》:“三里膝眼下,三寸两筋间,能通心腹胀,善治胃中寒。”

方法:每日按揉双侧足三里穴5分钟,增强脾胃运化。

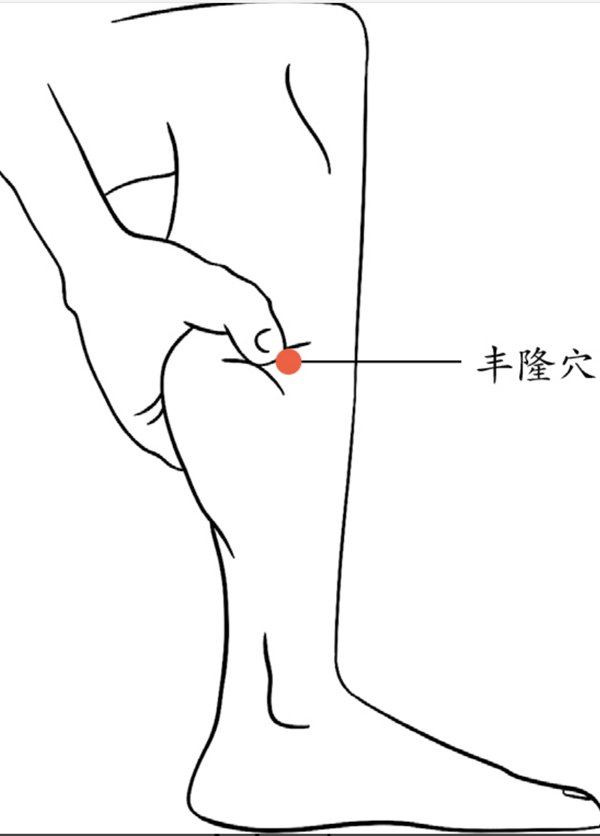

2. 艾灸丰隆穴(化痰祛湿) 出处:《玉龙歌》:“痰多宜向丰隆寻。”

方法:三伏期间每周艾灸丰隆穴(外踝尖上8寸)10分钟(虚寒体质适用)。

四、情志调摄:静心养神,戒躁戒怒

“使志无怒” 出处:《黄帝内经·素问·四气调神大论》:“夏三月……使志无怒,使华英成秀。”

建议:保持心态平和,避免激动烦躁。可练习静坐、书法、听舒缓音乐,午间闭目养神。

五、防病要点:冬病夏治,固护正气

“三伏贴”调理虚寒病 出处:清代张璐《张氏医通》首创白芥子涂法治疗哮喘。

原理:借三伏阳气最盛之时,以温阳药物贴敷肺俞、脾俞等穴,驱散内伏寒邪。

适用:慢性咳喘、关节炎、过敏性鼻炎等虚寒性疾病(需专业医师操作)。

六、特别提醒:因人制宜,辨体施养

阴虚者(易口干、盗汗):宜银耳、百合、石斛等滋阴生津。

气虚者(易乏力、气短):可服生脉饮(人参/党参+麦冬+五味子,遵医嘱)。

湿热者(舌苔黄腻):忌滋补,宜赤小豆、薏米、淡竹叶等利湿清热。

经典文献依据总结

1. 《黄帝内经》:奠定“春夏养阳”原则,强调顺应夏季生长之气。

2. 《脾胃论》(李东垣):提出“长夏防湿”,重视脾胃养护。

3. 《温病条辨》(吴鞠通):指出“暑必夹湿”,清暑需兼化湿。

4. 《遵生八笺》(高濂):详述夏季导引、饮膳等养生法。

温馨提示:以上建议需结合自身体质调整。若已有疾病或症状明显(如严重乏力、头晕、腹泻等),请及时就医辨证施治。(文/吴凯悦 审核/林青)

最新文章

查看更多- 小寒大寒话拔罐:从罐斑颜色辨体质,中医护理有讲究 2026-01-02

- 三九养生正当时,中医护理伴您安稳度过围手术期 2025-12-31

- 顺时而养,静待春归:中医教您冬季养生之道 2025-11-30

- 耳尖放血:小小一滴血,为何能解“头面之火”? 2025-10-28

- 秋分时节至,中医护健康 2025-09-22

- 处暑养生指南:饮食“三宜三忌”+中医适宜技术全收藏 2025-08-23

- 耳朵上的“健康密码”--耳穴疗法 2025-07-23

- 三伏天如何养生 2025-06-10